https://www.instagram.com/kazenoyuikusha/

ご来訪ありがとうございます。現在インスタグラムも公開しております。宜しくお願い致します。

法人アカウント

こども園こうほく風の遊育舎インスタグラムも公開しております。

https://www.instagram.com/kohokukazenoyuikusya

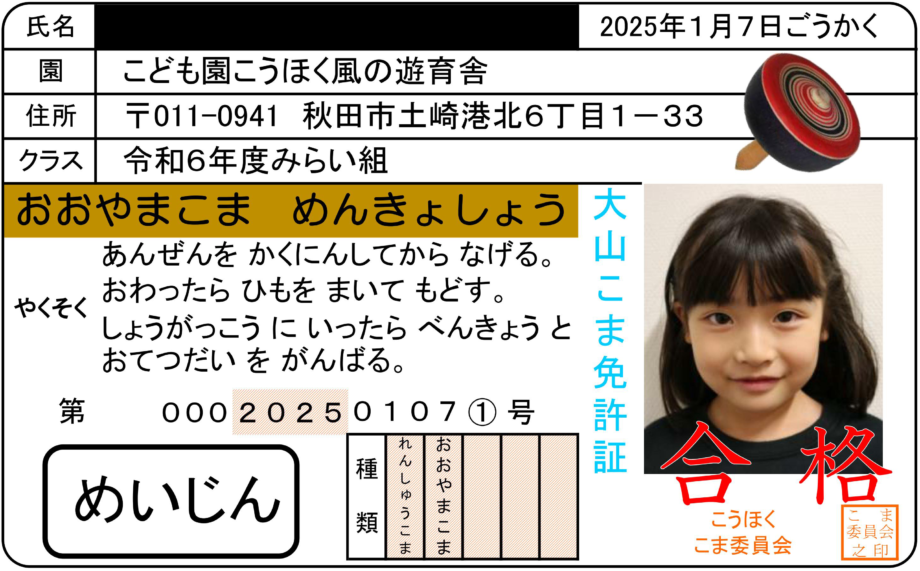

2025年2月 こま遊び

みらい組ではこま遊びがなかなかのブーム。

練習こまで10回連続で回せるようになると「大山こま」の免許試験を受けることができます。

https://www.instagram.com/p/DGSaXdwNwI_

「大山こま」

神奈川県伊勢原市ホームページより

大山詣りの代表的な土産品です。起源ははっきりとはしませんが、江戸時代には木地師と呼ばれる職人によって制作され、その技術は現代にも引き継がれています。金回りが良くなるという縁起物で、かつては多くの職人によって制作されました。

他の地域に比べて彩色や心棒に特徴がみられます。基本的には朱、紫、藍の3色に塗り分けられています。職人によって若干の違いはありますが、どれも回すとこの3色が美しく調和します。心棒は、根本が細く、先端に向かって太くなるように削り出されます。これは「寿命独楽(いわゆる喧嘩独楽)」という遊びをする際、他の独楽がぶつかっても倒れにくくするための工夫であるとされます。

現在は職人も少なくなりましたが、こま参道をはじめとして制作・販売が続けられており、市内の子ども達を中心に多くの人に親しまれています。

「こうほく風の遊育舎は秋田なのになぜ?」

いまから10数年前、横浜にある「川和保育園」さんと、仙台の幼保連携型認定こども園光の子(当時は卸町光の子保育園)さんに法人で見学に伺った際、私(事務長)、インスパイアされてしまったのです。「川和保育園 こま」で検索するとその様子が色々とごらんになれます。

私も子どものころ、このような「けんかごま」スタイルで遊んでいました。

それこそいろんな歳の子どもたちが入り混じって遊び、年長者たちの技と力とスピードに憧れたものです。

川和保育園さんで久しぶりにそのころを思い出し、園児さんたちと勝負してみたら、ものの見事に(パッカーン!)と年少の男の子にはじき出されてしまい(ポカーン)としてしまいました。

その時から勝手に(これはぜひうちでも継承してみたい)と思い立ち、あれこれ試行錯誤しながら現在に至っている次第です。

こうほく風の遊育舎のルールとして

・横投げは失敗すると水平方向遠方まで飛んでいく可能性が高いので園では上投げを習得してもらっています。(上投げが投げるという動作において一番強いというのも理由の一つです。)

・目にあたる可能性があるので座っている人がいる場合は投げないよう、みんなで注意し合うよう徹底しています。

練習こまで10回連続投げコマができるようになり、大山こま免許受験資格有りと担任が認めた場合は受験を許可し、挑戦してみたいと思った場合は自分で事務室へ「大山こまの試験(テスト)お願いします。」と言いに行くよう伝えてもらっています。

【大山こま免許合格条件】

・練習こまで5回連続投げコマができたら合格。

・失敗したら0回へ戻る。

・1回・2回失敗しても次に成功すれば試験継続。

・3回連続失敗したら不合格。(その日の試験は終了。翌日以降で。)

おそらくほとんどの園児にとっては生まれて初めての自ら挑む“試験”でしょう。

初めて触るこまを、紐の巻き方、握り方、投げ方のひとつひとつを習得していき、初めて回った時は純粋に嬉しさを感じ、10回連続で回せた時は成長感や次フェーズへの移行と手ごたえを実感、更に試験という壁を乗り越えていこうか、それともやっぱり怖いからやめようかという葛藤に挟まれ、その殻を自ら破った子どもは、意を決し事務室の扉を3ノックして試験に挑んできます。

合格したら思いっきり高い高いをしてクラスみんなで祝ってあげます。

その時の顔は、皆さんも想像するに難くないでしょうが、なんとも言えない素晴らしい顔をしています。

ちなみに何人かの先生方も“正規ルート”で受験してくれて、見事に合格し免許交付されましたが、ある先生は「手が震えるくらい緊張した」と言っていました。

(先生には高い高い〇ません)

もちろん合格してもらえると嬉しいですが、挑戦してみたいという子どもにはその思いを向けられる「環境」を用意してあげたいという思いが強いです。

園のエディブルヤード(菜園)活動や園庭も、それぞれの思いを向けられる「環境」を用意してあげるのが私たちの務めなのではないかと考えています。

これからも微力ではありますがそれらを「カタチ」にしていきたいと思っています。

(昨年、今年のファーストペンギンは女の子!)

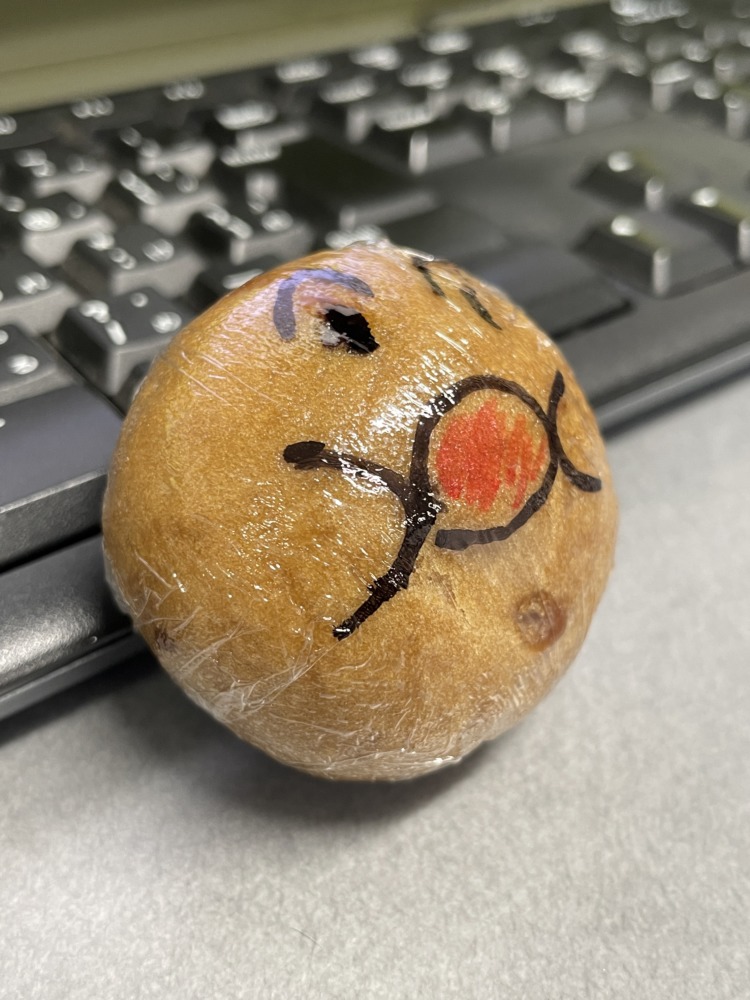

こまの裏には歴代名人の合格記念日。年度を越えて名人になったきょうだいもいます。

2025年1月 オーパス秋田でのスキー体験

https://www.instagram.com/reel/DGDDVuXJM83/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

入園ガイドブックより

「オーパスdeスキー(スキー活動)」

年長児みらい組の子どもたちは、卒園前の1月から2月にかけて、地元の太平山スキー場オーパスに出かけてスキー体験を行います。雪国秋田でも、ほとんどの子どもたちは初めてのスキーで、最初は歩くこともままならず悪戦苦闘をします。しかし回を重ねるごとにどんどん滑れるようになり、3回目くらいからはほぼ全員がリフトに乗って上まで登って滑って降りてこられるようになります。そして最後の5回目には、全部の子どもが自分の力だけでターンをしながら滑り降りてこられるようになるのです。毎年この様子を見るにつけ、私たち保育者は子どもの持っている力の素晴らしさに感動させられます。

私たちはスキーの選手を育てるためにスキー教室を行っているのではありません。私たちは卒園前のこの時期に、それまで全くできなかったことでも努力することによってできるようになるという体験を通じて、子どもたちに達成感と生きていく自信を育みたいと思いこの活動を行っています。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

こうほくでは歴代初めてのクワッドリフト$100萬コースでした。

よく現地で聞かれるのが「何回くらいでこうなるんですか?」という質問。

上述の入園ガイドブックの文言通り、殆どの園児がスキーは初体験で、はじめはこわばった顔でガチガチのヨチヨチなんですが、回ごとに上手くなっていき、この子たちも4回目の旅程でここまで笑顔で滑れるようになっていました。

(5回のうち3回目が中止となったためこの日が4回目で最終日です)

教えてもいないのに滑りながら鬼ごっこレースをし始めたり、転んでも「アハハ!待てー!!!」とすっくと立って滑り出したりと、子どもの成長速度には心底驚きます。

最後の「たのしーっ!」が最高に嬉しいひと時でした。

この子たちももうすぐ卒園。

遊んで学んで大きくなあれ!

2024年8月 卒園おめでとう~玉ねぎよ、また~ 【完結編】

昨年の10月30日に植えた玉ねぎ。

担任の「里帰りこども園で食べさせてあげたい」の気持ちが、8月24日、とうとうカタチに。

収穫時から貯蔵ネットにぶら下がって卒園児たちを待っていた玉ネギたちが、(待ってたよ)と言っているかのように聞こえたのは自分だけかもしれませんが、年度末からグンと成長した卒園児たちと玉ネギが顔を合わせている姿を見ると、なんとも言えない嬉しさが・・・。

昼食メニューは卒園児の玉ねぎ、現年長組のじゃがいも、キッチンと年少組のオクラが入ったカレーと、ポテトサラダです。

オクラ収穫チーム、野菜切りチーム、薪切りチームなどに分かれ、カレーを作っていきました。

鍋と羽釜の間のブロックでは、卒園児の玉ねぎと今の年長組のジャガイモをホイルで包んで焼いています。これは、何も味付けをしない素材そのままの味も、という担任と栄養士と私の思い。

カレーとご飯ができるまで、マシュマロを焼き焼き。

ご飯はおこげが。

ついさっき一株だけ畑から引っこ抜いた年長組が育てている枝豆、畑のフェンスでたわわに実ったナイアガラも小皿に。年度を越えた異年齢活動が、美味しく楽しいカタチになってくれました。

卒園児たち、ありがとう! また!!

2024年8月 園紹介動画

「保育環境研究所ギビングツリー 仙台見守る保育の会」主催による、「全国実践研究大会in仙台」が8/9・10に開催され、こども園こうほく風の遊育舎が下記3つの内容を発表しました。

1.畑について(園の様子でもお伝えしているスカイパークの畑でジャガイモを育て、おとまりこども園でカレーにしたことや、越冬玉ネギを植えて次年度に繋いでいった等)

2.おたのしみ会(チームになって、衣装や表現を考え本番へ臨む様子)

3.卒園式(子どもたちの手作りがいっぱい!)

その発表会用の園紹介動画をつくりました。

美味しく楽しくやってます!

2024年7月 じゃがいも収穫&いただきます

4月の年度初め早々に、年長組さんが植えたじゃがいも(キタアカリ)。

おとまりこども園で玉ねぎと一緒にカレーにしようと育てていましたが、やや天候に恵まれなかったのか、おとまりこども園前に葉が黄色くならず収穫を1週間延期することに。

で、無事に収穫!

ポテトチップスにしたり

ホイル焼きにしたり

身もホックホクで美味しかったですが、皮もものすごく美味い!

「そのままでもすっごいおいしーーーー!」と大好評でした。

まだあるので今度はカレーライス! 楽しみ~!

2024年6月 卒園おめでとう~玉ねぎよ、また~ 【おとまりこども園実食編】

6月21日~22日、年長組はおとまりこども園。

先日収穫した玉ネギを使ってカレーライスをいただきました。

羽釜御飯に自家製玉ネギ、本当に美味しかったです。

2024年6月 卒園おめでとう~玉ねぎよ、また~ 【在園児収穫編】

昨年10/30に植えた玉ねぎの苗、白い冬を越えてとうとう6/12に収穫。

なかなか見られないほどの大玉!

以上児全員がその手で収穫することができました。

この玉ねぎを植えて、後輩たちに「あとはよろしくね」と3月末に園を巣立っていった前年度の年長組さんたちが8月の夏休み中に里帰りこども園で顔を見せに来てくれます。

その際、この玉ねぎを使ってカレーライスを作って食べる予定です。

昨年度の年長担任がこの玉ねぎの植え付けの際に「里帰りこども園で食べさせてあげられませんか?(願)」と言っていた時は、降雪地での越冬栽培がはたして成功できるのかも分からない試みだったので、まずはこの収穫に心から感謝です。

その先生と、どうやって保存用に吊るそうかあれこれ検索してみると、何とも素敵な自作玉ネギ保存ネットを作っているサイトを発見。参考にさせていただき、太さ3mmのマクラメ紐を購入し、玉ネギをつるすネットを作りました。

「これで里帰りこども園であの子たちを迎えられますね」と胸をなでおろす担任と事務長なのでした。

シェイクダウンとして、園庭でかまどを用意しオニオンスープにしていただきましたが、こんなに甘い玉ネギは初めて!というくらいの甘みでしたよ。

2024年6月 卒園おめでとう~玉ねぎよ、また~ 【卒園児来訪編】

いよいよ明日は収穫だ!

という収穫前日夕方、きょうだいが在園中の卒園児がお迎え時間に保護者と一緒に来園。

「あした玉ネギ収穫だよ、スカイパークに上がって見てみる?」

「見る見る!」

「お父さんお母さんもどうぞ」

「わあ、スカイパーク初めてです」

ここ数年のコロナ禍で園内参観等がなくなり、屋上にあるスカイパークに保護者が足を踏み入れる機会が全くなくなってしまったせいで、スカイパークを見たことがある保護者はほとんどいなくなってしまいました。

階段で上に上がり、畑を目にすると、「うわー、こうなっているんだ!」との第一声。

そして、先に駆け足で上がって玉ネギ畑を覗き込むように見ている卒園児のもとに行くと「おおきいー!!」と驚きの声。

卒園して2カ月半、卒園直前の3/28にこの畑から数本抜いてみそ汁に刻みいれたあの姿からは想像できないほどの大きさへと肥大化した様子に、卒園児も「ランドセルしょってボン!だね!」とはしゃいでいました。

(まだ苗のような玉ネギを前に、「ランドセルしょったらボンっ!っておおきくなるから」と子どもたちに伝えていたのです。)

卒園児は「つやっつや」「ぴっかぴか」と触ったりなでたりしたのち

「お水あげたーい!」

「ごめんね、収穫前は乾いてないと腐っちゃうんだ。」

「ざんねーん」

畑の近くの机の陰に隠れて育っていたいちご(べにほっぺ)を「シークレット!」と教えると嬉しそうに食べていました。

昨年度、この子たちがたくさんの時間を過ごしたこの第一スカイパークの畑。

自然と「お水あげたーい」と言ってくれ、作物を愛でるその気持ちに何となく(じーん)ときたのでした。

2024年5月 土ふわふわ化2

お立ち台で遊ぶ子どもたちの様子を観察し続け、(ああしたらどうか?こうしたらどうか?)とあれこれ思いをめぐらせて、安全強化とちいさい子どもたちの憩いの場(?)をカタチにしてみました。

砂場化です。

お花は園児の保護者からポットで沢山いただいたものです。花心のある職員がプランターと地植えにしてくれました。

砂一袋20㎏。年長さんにもなると屋上園庭の畑に培養土の運搬をお手伝いしてもらう際も14L袋なら一人で持ち上げてくれるのですが、これは重さが違いすぎて一人では持てません。応援を頼んだり手押し車に乗せたり色々工夫していました。

完成!

おやつタイム。 今日はキッチン手作りの黒糖蒸しパンでした。

「サイコー!」だそうです^^

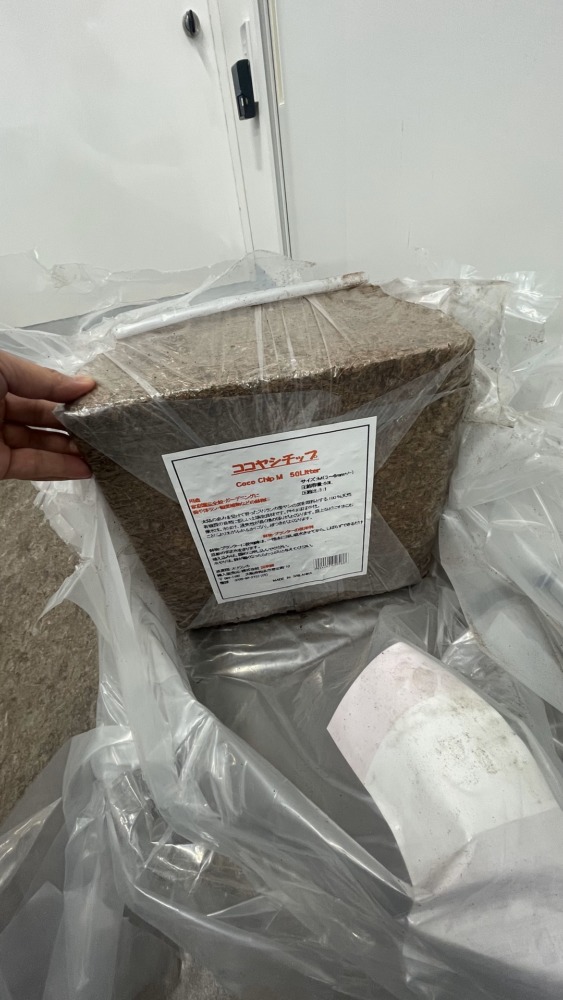

2024年4月 土ふわふわ化

今年も見事に満開の素晴らしい姿を私たちに見せてくれたこうほく桜。ピンク色の散り落ちた花びらがまだ残るセンターパークで、遊具下の土壌メンテナンスを行いました。

園庭にあるお立ち台と鉄棒の下の土を、万一の落下時に備え、フワフワにする作業です。

お見事!

私が穴を掘っていると子どもたちが「なにやってるの~」と集まってきたので、「フワフワにするから手伝って~」

うんしょ うんしょ

ぺたぺた

緑のプラ舟と鉄棒下の赤茶色の物体はココヤシチップです。

乾燥してキューブ状のココヤシチップを水で戻すと、フワフワになってプラ船いっぱいに戻ります。

これを、落下危険ポイントにたっぷりと埋めるとクッション性のある地面になります。

遊べ 遊べ!

2024年3月 卒園おめでとう~玉ねぎよ、また~

雪に埋もれ、雪がとければ霜で根っこごと持ち上げられて横たわり、そっと穴を掘って植えなおすこと5回。秋に年長さんたちが植えた玉ねぎは何とか冬を越え、年長さんたちも卒園の月を迎えました。「里帰りこども園で卒園児に食べてもらいたい」という年長担任の思いも、白い冬の畑を見るたびにかなえられるか不安になりましたが、どうにか厳しい季節を超えたようです。

玉ねぎの匂いがする!

担任 「これ、食べてもいいですか?」

事務長 「え? あ、いいね~!!」

ということで何本か収穫。キッチンの了解を得てみそ汁に刻んで入れてもらいました。

もう本当に凄い玉ネギの匂い!

年末の様子です

春にはじゃがいもを育ててお泊りこども園でカレーにして食べるプロジェクト、夏には枝豆、とうもろこし、収穫後毎の畑掃除、キエーロコンポストの世話と活用、秋には越冬玉ネギと、一年を通して畑と接してきた年長クラスさん、なんとなくでいいので心のどこかにこの体験の思い出が残ってくれればうれしいと思いながら、卒園おめでとう。 里帰りこども園で玉ねぎと待ってます。

2024年2月 三角竹馬

園に竹馬を2セット用意してみたら行列になったので増やそうかと思い立ち、まずはこれでやってみてもらおうかと、帰宅途中のホームセンターで6尺角材を12本調達。店のカット無料サービスで約900㎜を18本と約600mm9本に切ってもらい、翌日出勤後に早速ビス打ち。

木製ですが三角竹馬!

材料は約30mmの杉角材。持ち手の部分は滑らかにしておきたいのでかんなで面取りを。

何か作っている時あるあるなのですが、今回も角材をかんなで削っていると子どもたちが寄ってきます。

基本的に、子どもたちが「やりたい」と言ってきたら実際に工具を使って体験してもらいたいので・・・、

人生初かんな

工具類を使う前には必ず、「とても便利だけど使い方を間違うとものすごく危険なもの」と危ないところを実演して見てもらい、納得してもらってからやってもらうようにしています。

と伝えると嬉しそうに集めてくれました。

黒い数字は踏み棒下の足の長さです。1~23cmまで9本作りました。

乗っている様子です

憧れの竹馬に乗れますように。

2024年1月 あけましておめでとうございます

年明けの大きな行事として年長クラスのスキー体験があります。

初滑りの前に学童保育棟にてあきた風の遊育舎の用務さんと事務方でメンテナンス。

年長児みらい組の子どもたちは、卒園前の1月から2月にかけて、地元の太平山スキー場オーパスに出かけてスキー体験を行います。雪国秋田でも、ほとんどの子どもたちは初めてのスキーで、最初は歩くこともままならず悪戦苦闘をします。しかし回を重ねるごとにどんどん滑れるようになり、3回目くらいからはほぼ全員がリフトに乗って上まで登って滑って降りてこられるようになります。そして最後の5回目には、全部の子どもが自分の力だけでターンをしながら滑り降りてこられるようになるのです。毎年この様子を見るにつけ、私たち保育者は子どもの持っている力の素晴らしさに感動させられます。

私たちはスキーの選手を育てるためにスキー教室を行っているのではありません。私たちは卒園前のこの時期に、それまで全くできなかったことでも努力することによってできるようになるという体験を通じて、子どもたちに達成感と生きていく自信を育みたいと思いこの活動を行っています。

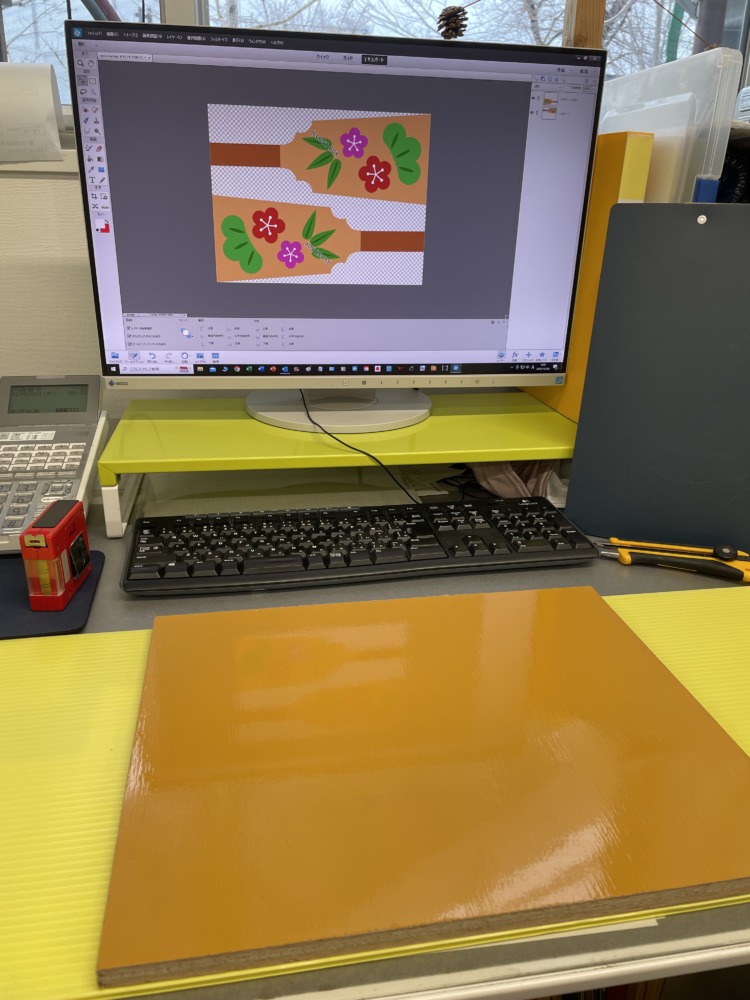

2023年12月 ことしもありがとうございました

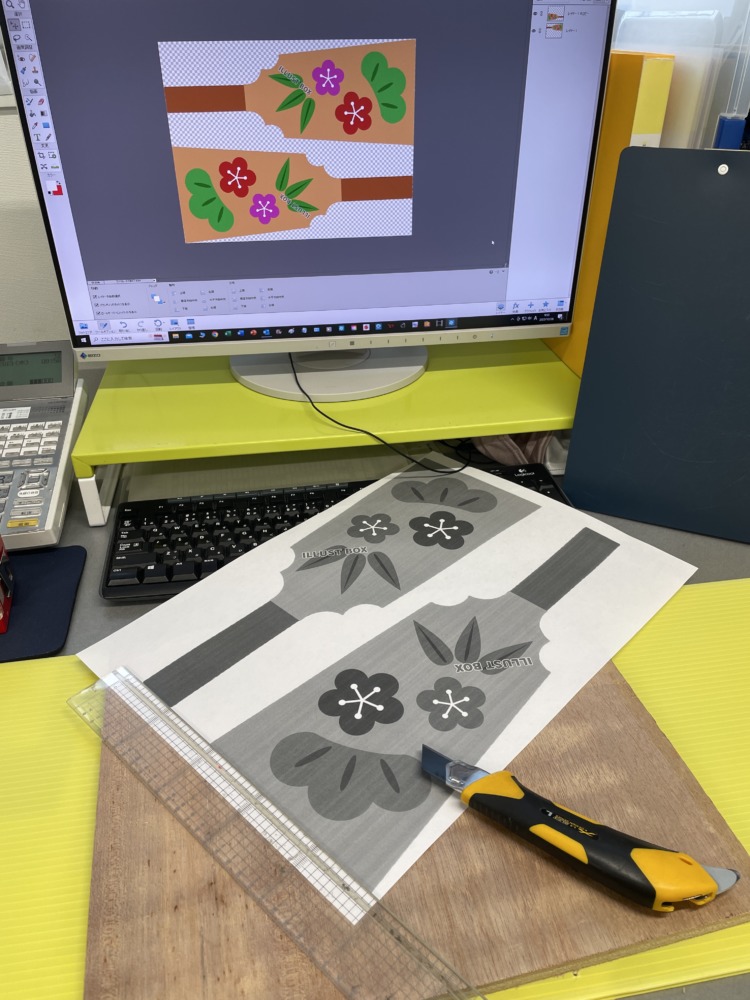

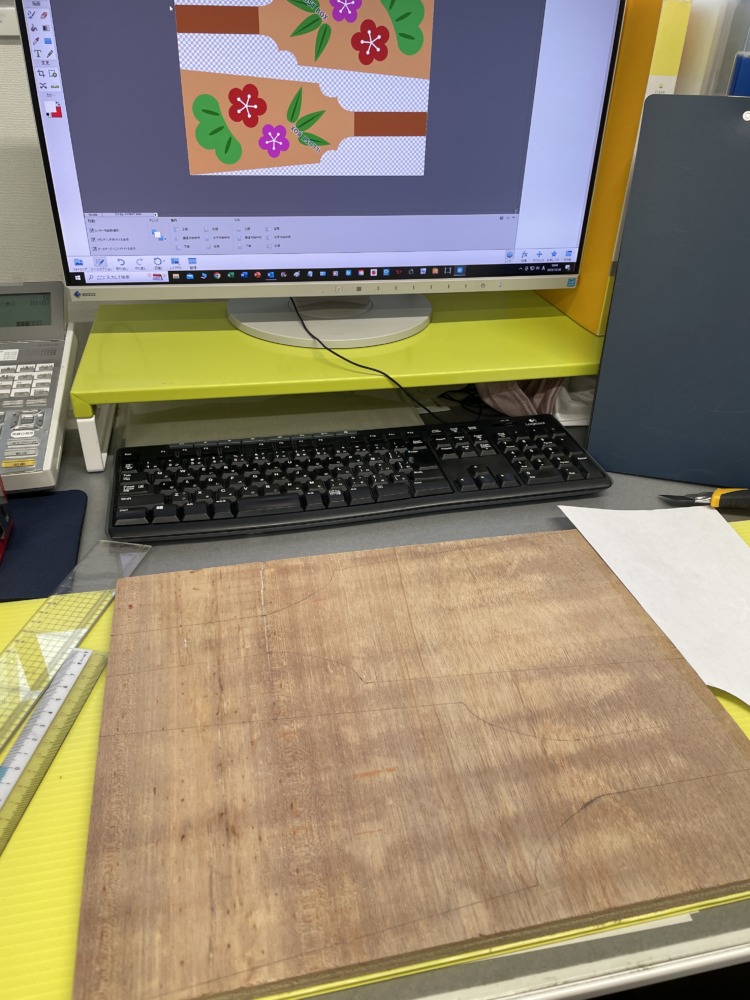

園長と主任がエントランスの装飾を羽子板の羽根をちりばめた年末年始仕様にしている途中、園長が私(事務長)に「羽子板を作るなんてことはしてみたりなんかしてみませんか?」と、かなりの婉曲法・・・。

がってんがってん

いつか使うだろうと冷蔵庫の横の隙間に立てかけておいたアクリルコンパネの端材を(とうとう使う日が来た!)と引っ張り出し、良さげなイラストをネットからお借りして、

板の大きさに印刷

転写

外に持って行って切ります

ウイーン

パカッ

ガリガリ

ごしごし

金色

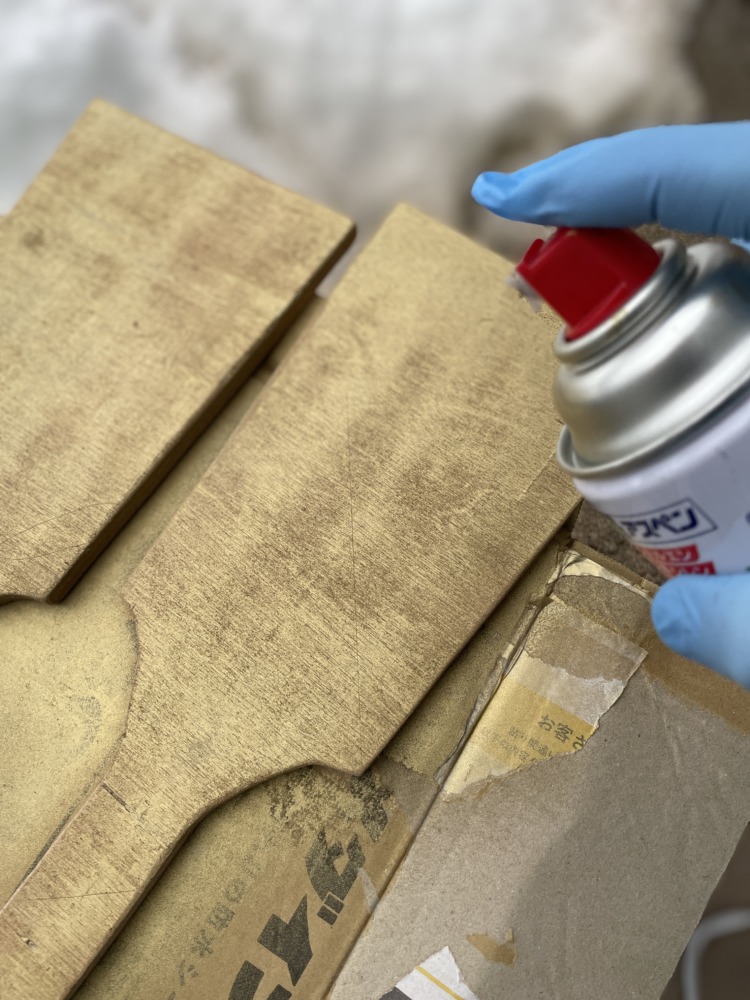

ぷしゅー

主任が飾りをつけてくれました

子どもたち何人かに「これ知ってる?」と聞いてみましたがやはり知らないそうで、ベテラン先生方に聞いてもほとんど遊んだことは無いと。

せっかくなので主任と実際にやってみましたが、難しくて大笑い。

翌日、園長と「ツルツルの方に金を塗った方がいいかもしれませんね」と。

早速オレンジ色のアクリル面を金色塗装。

欲が出たので正月らしくステンシル

ちょこん

ことしもありがとうございました。

来年もよろしくお願い致します。

良いお年を。

2023年10月 炭火焼秋刀魚パーティー

秋刀魚価格の高騰と不漁で今年は秋刀魚焼きは無理そうだねということで「ちゃんちゃん焼き」にしようという段取りになっていたのですが、なんと職員の家族が市場の秋刀魚担当!という、天から救いの手が差し伸べられ、10月31日 、今年も焼くことができました。

カリっとフワッとジュワっと焼くぞー!

見たいところで自由に見ています

元女板前栄養士直伝、秋刀魚の骨の取り方伝授

後日多くの子どもたちから「上手に骨取れたよ!」と教えてもらいました。

生の秋刀魚は、身のふわふわ感、酸化していない脂の香り、はらわたの形、香り、味が解凍物とは全然違いますね。

失われつつある日本の味覚、そして今だけ味わえる本物の風味を、実際に煙を浴びながら間近で見てもらい、まだ熟していない子どもたちの味覚の成長に少しでもつながれば、と思っています。

自分が3歳の頃、庭のトマトをもいで口にした時の味、香り、感覚が今も残っています。

原体験こそ本物を。

青く高い秋の空の下、おいしそうに秋刀魚を食べる子どもたちを見、改めてそう思いました。

いただきます!

(いつまでもこうやって秋刀魚が焼けますように)と願うばかりです。

2023年10月 越冬タマネギ

この日は10月30日。

もう11月になりいよいよ冬が来ます。

年長組のみらい組さん畑は、今の年中組であるきぼう組さんが来年お世話します。春にはまたジャガイモを植える予定ですが、それまでに玉ネギを越冬で育ててみます。現年長組のみらい組さんは、そのころには卒園しているので食べられませんが、年長担任が「里帰りこども園で食べさせてあげられませんか?(願)」と。いいアイデアですね~!ということで貯蔵できないようだったら冷凍しておけば食べられますので一緒に苗を植えてもらいました。

2023年10月 だまこ鍋パーティー

今年も新米でだまこ鍋。

(だまこ 農林水産省HP)

キッチンさん、ありがとうございます。

2023年10月 畑、アリガトウ

年長組のみらい組さん畑、トウモロコシを収穫した後、残った茎をキエーロ(コンポスト)に入れ、きれいに整えてくれました。

ありがとう!

2023年10月 新米かまど炊き御飯おにぎりパーティー

今年は大雨と干ばつで田んぼも大変だったと思います。コメ研ぎと薪は年長組さんに準備してもらい、生産者さんに感謝しながら今年も炊きました。

具材投入

お味見タイム

さあ蓋を取ってみますよ

2023年10月 ゆめ組畑の芋ほり

10月30日、葉っぱが黄色くなってきて天気も良かったので、年少組のゆめ組さんがずっと楽しみにしていた「芋ほり」をいよいよ敢行!

土のついたまま乾かして、段ボールに入れてしばらく追熟させてからいただきます。

2023年9月 みらい組とうもろこし収穫即茹ででいただきます

以前紹介した「2023年8月 屋上園庭で年長クラスが二毛作目で育てている枝豆とトウモロコシ」で年長組のみらい組さんが種まきをした枝豆とトウモロコシ、枝豆に続いてトウモロコシの収穫です。その場でボリっともいで皮剥き処理をし、いい天気なのでそのまま釜戸にお湯を沸かして茹でちゃいました。

いやー、これまた美味しかったですよ、本当に。

今茹でて食べちゃおっか!

収穫即茹で!

なんて贅沢!

2023年10月 畑紹介オブジェ

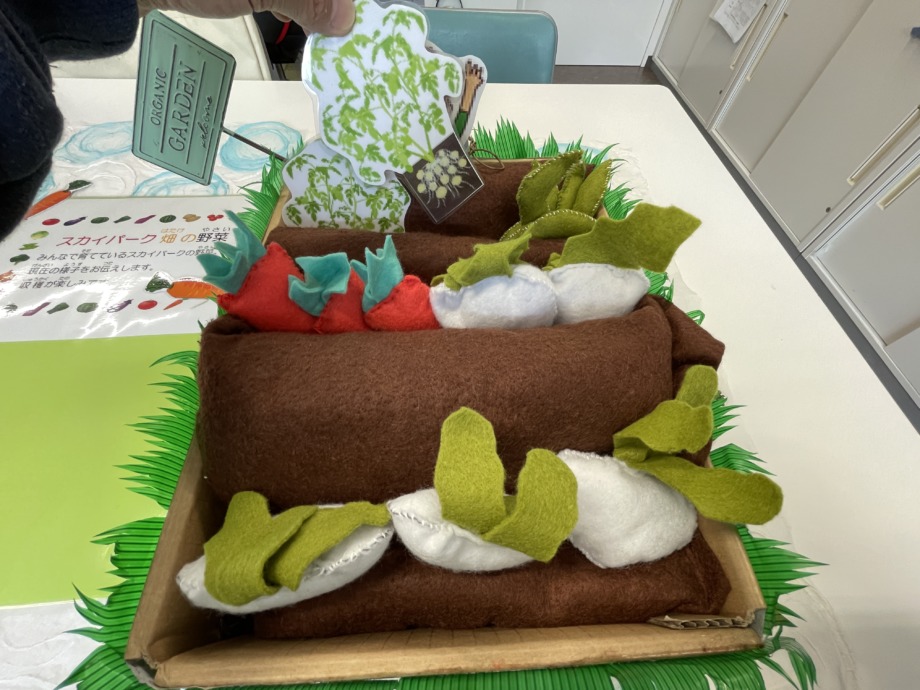

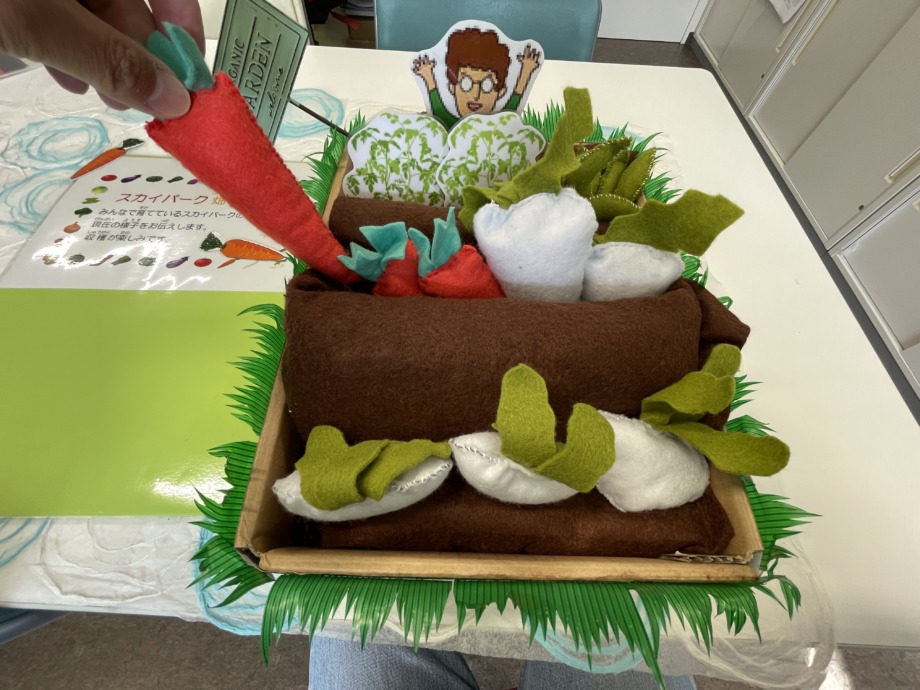

スカイパークは文字通り屋上にあるため、保護者は目にすることができません。ということで主任がこんなものを作ってエントランスの一角で春から畑の様子を紹介してきました。エントランスは毎月その時候に合わせて模様替えをしており、このオブジェも今は事務室で待機中ですが、かわいらしい力作ですので紹介させていただきます。

奥から

年長組、年中組、年少組

の畑を紹介しています。

(10月現在、手前の年少組畑はサツマイモを育てています)

スポッ じゃがいも!

スポッ 人参!

スポッ 大根!

枝豆!

手前には大きなカブ(聖護院かぶ)。

大きなカブは現在スカイパークの年中組さん畑で育てています。

うんとこしょ!どっこいしょ!

すぽ~ん 抜けま~し~た~♪

と収穫できればいいなと楽しみにしています。

2023年9月 屋上園庭のブドウ(ナイアガラ)

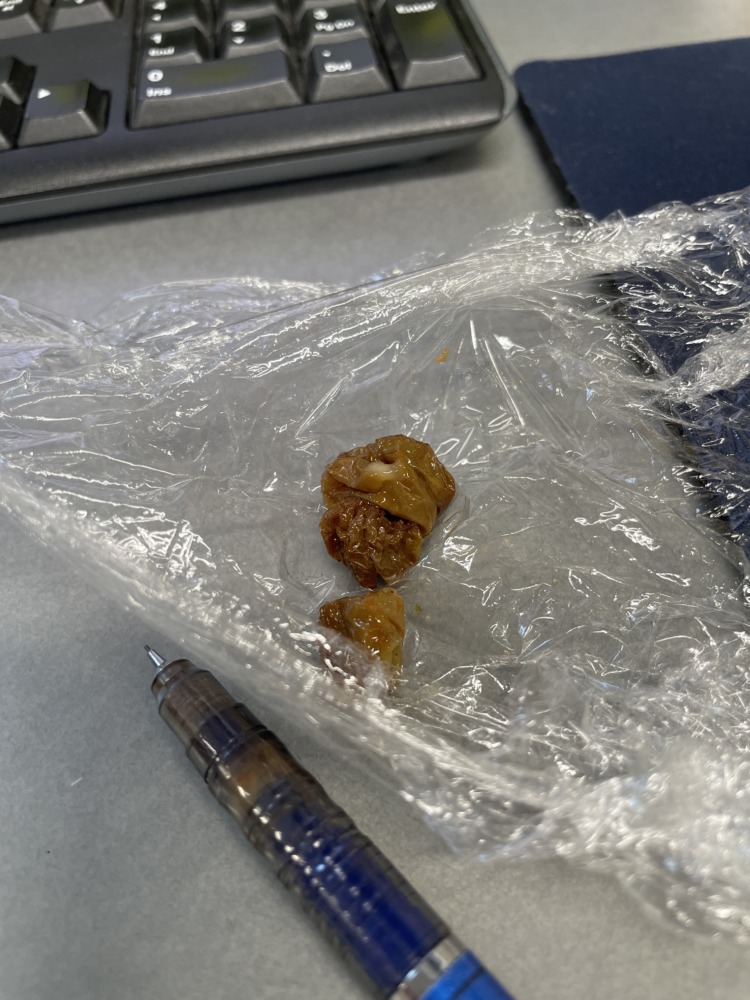

これは何だと思いますか?

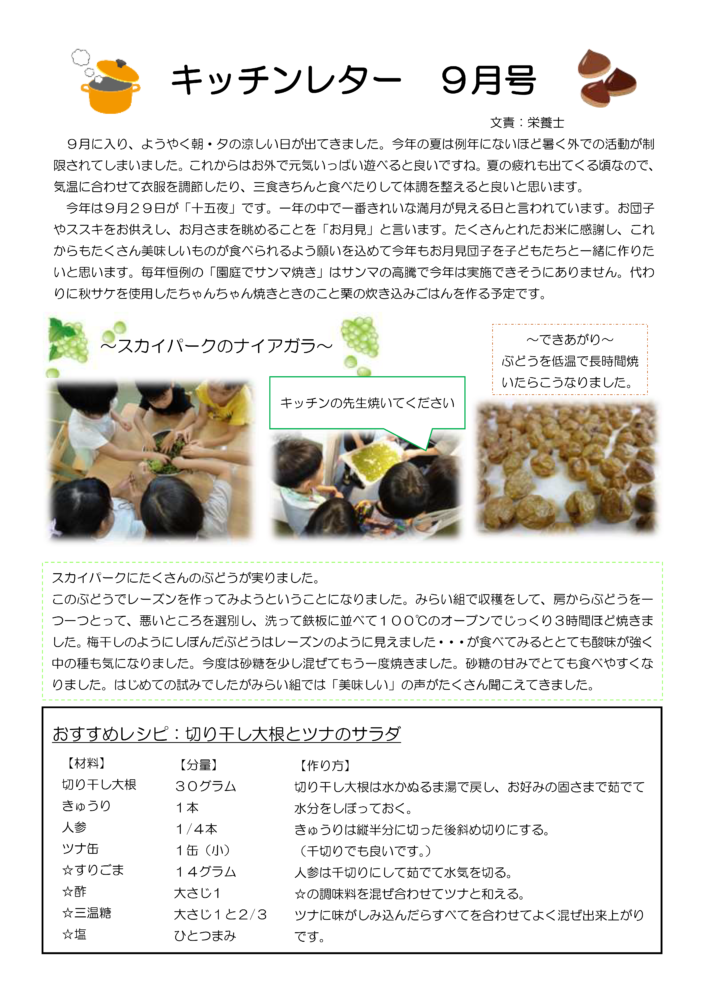

実は子どもたちがキッチンの先生と作った干しブドウです。

屋上園庭のフェンスに這わせているナイアガラが今年は大豊作。はてさてどうしましょうかとキッチンの栄養士が考えました。

そうだ、干しブドウにしてみよう!

こういった体験を園ではおたよりで全世帯に共有しています。

おすすめレシピも大人気です。

2023年9月 屋上園庭で年長クラスが二毛作目で育てている枝豆【いただきました!】

9月頭に予定していたお泊りこども園が中止となり、夕食には食べられませんでしたが枝豆を無事にいただくことができました。

猛暑と日照りにも負けずたわわに実りました。

湯上り娘という品種です。

採れたてをすぐにキッチンで茹で上げてもらいました。

「いいにお~い」

部屋中が枝豆の香りに。

一口目で「うわ!なんだこれ!!うまい!!!!!」でした。

後日、

「枝豆すごくおいしかった!」

「君たちがお世話してくれているキエーロ(コンポスト)の栄養がいっぱい詰まっているからだよ。」

「そうか~」

と頷く子どもたちでした。

2023年8月 屋上園庭で年長クラスが二毛作目で育てている枝豆とトウモロコシ

7月のお泊りこども園の後、じゃがいも畑をきれいに整え畝立てし、枝豆とトウモロコシを植えて育てました。同じ畑で時期をずらして別のものを栽培するいわゆる「二毛作」です。なぜ一緒に植えたかと言いますと、枝豆とトウモロコシはコンパニオンプランツの関係で、相性抜群なのです。

(参照:タキイ)https://shop.takii.co.jp/simages/shop/selection/con_plants1404.html

自分たちで世話をしているキエーロ(コンポスト)堆肥を使いながら、無農薬での栽培です。

枝豆(湯上り娘)の花

しかしこの夏の厳しかったこと! 本当に水やりには気を使いました。

2023年7月 「プロジェクト・カレー」屋上園庭で年長クラスが育てて収穫したジャガイモを、お泊りこども園の夜ご飯に、カレーとポテトサラダでいただきました!

お泊りこども園の夕食に、自分たちで育てたじゃがいもでカレーを食べられたらいいねと取り組んだ「プロジェクト・カレー」がおかげさまで成功しました。御飯はもちろん羽釜炊き。カレーも美味しかったですがポテトサラダも絶品でした。

じゃがいも収穫後は、畑にお礼をし、9月のお泊りこども園の夕食にむけて枝豆ととうもろこしを植えました。

キタアカリ たくさんとれました!

2023年6月 年少クラスで育てて収穫した大根で豚汁パーティー

4月、年度初めのバタバタ期にもかかわらず、子どもたちと一緒になって屋上園庭を開墾して作った畑に、年少クラスは大根、年中クラスは人参、年長クラスはジャガイモを植えました。収穫した野菜でカレーを食べられたらいいねと「プロジェクト・カレー」と称し育てています。

種まきから2か月、「お水あげる」とお世話してきた年少クラスの大根がとう立ち寸前まで育ちましたので一足早く収穫しました。

どうやって食べるか話し合った結果、カレーではなく、豚汁とおにぎりを以上児クラスで分担してのクッキングでいただくことにしました。おにぎりの御飯は羽釜炊きです。

○みらい組(年長)さん

かまど用の薪をノコギリで切る(木材は古くなった園庭のイスやテーブルなどの廃材をストックしてあるものです)

大根の皮むき

大根を切る

○きぼう組(年中)さん

羽釜炊きご飯の米をとぐ

○ゆめ組(年少)さん

大根の皮むき

大根の葉をきざむ

荒れていたスカイパーク第一を子ども達と掘り返して畑を作り、抜いた雑草はセンターパークの築山に移植し、自分達の手で大根とコンパニオンプランツとしてマリーゴールドの種をまき、水やりと雑草抜きをし、立派に育ったトゲトゲしい大根の葉を掴み、「うんとこしょ!どっこいしょ!」と収穫し、洗いながら葉っぱを食べ、先生に目の前で切ってもらった大根をもらってはパリパリと歯ごたえを感じながら食し、好天にも恵まれてみんなで色々と体験しながら竈門で外調理ができました。

(平和に感謝です)

ぱくっと食べた葉っぱが美味しいと^(園の野菜は無農薬栽培です)

今回の焚き木の灰は、大根を収穫した畑に撒き、サツマイモを植える下準備をします。

みらい組(年長)さんが定期的に残飯を加え混ぜてお世話をしてくれている「キエーロ(コンポスト)」もいっぱいになりました。

ごそっと引っこ抜いて場所を替え、新たな堆肥を作り来年につなげていこうと思います。

2022年10月 羽釜炊き新米あきたこまちと炭火焼焼き鳥

え!?こども園なのにねぎま?

保護者さんから長ネギをいただきまして・・・、以前にもいただいて炭火焼ネギ串にして給食でいただきます!をしたのですが、「焼き鳥にしたい」との声が多かったのでついに実現!

キッチンで串打ちをしてもらい、事務長が焼きを担当。(事務長←調理師免許と保育士資格有り)

羽釜炊きの御飯は新米のあきたこまち。

このあと年長組さんは、自分の好きな具でおにぎりを握っていただきました。

2022年7月 炭火焼:おやつ用のとうもろこし・ナス・オクラ

オクラが苦手な園児が多く、栄養士が心を痛めておりました。(炭火で焼いているところを見たら少しは食べてくれるかも)ということで、背中に最強にした扇風機を置いて約2時間、炭火でおやつを焼きました。トウモロコシはやはり人気です。

「トウモロコシを食べた人はオクラも食べるんだよ~」

「え~!」

いつもよりは食べていたような、そんな気が・・・。

2022年6月 羽釜御飯

午後のおやつのおにぎり用枝豆御飯です。

非常時の炊き出しにも使えますね。

いつもより美味かったのか1歳児さんでもお代わりが多かったとのことです。

【下の動画】年長さんお泊りこども園の夕食用に羽釜ご飯を炊きました。

奥に見えるもう一つの鍋では、本枯れ節を子どもたちと鰹節削り器で削った削り節、昆布、そして頭とはらわたを手作業で取り除いた煮干しでダシをとったみそ汁を作っています。

2022年4月港北桜満開

2021年12月14日(火)ブリ解体ショー

うちの栄養士は元女板前! ブリは出世魚ですね。大きさによって名前が変わっていきますが、園のクラスの名前になぞらえつつうまく説明していました。そしていよいよブリをさばき始めると、華麗なる包丁さばきに子どもたちの目は釘付け。見事に3本のブリをさばき、これまた板前仕込みの技でブリ大根に。子どもたちも先生たちも美味しい!美味しい!と、笑顔でいただいていました。

2021年11月5日(金)さんま焼き

朝方の雨にひやひやしましたが何とか持ちこたえてくれての秋の恒例「さんま焼き」!の画像です。

給食で骨に悪戦苦闘しながらもいただきました。

2021年10月28日(木) だまこ鍋

秋晴れの空のもと、園庭にブロックでかまどを作り、秋田名物「きりたんぽ」と「だまこ」の鍋をいただきました。もちろん新米です。先生たちがびっくりするくらい「おかわりおかわり」の連続で、沢山用意したはずのお鍋がもう少しで空になるところでした。

2021年10月22日(金)焼き芋

屋上園庭で育てたサツマイモ(シルクスイート)を園庭で石焼き芋風に焼き上げました。